運送業界では、ドライバー不足や働き方改革、デジタル化の遅れなど多くの課題を抱えています。これらの課題解決と新規顧客獲得において、オウンドメディアを活用したマーケティング戦略が注目を集めています。しかし、運送業界特有の専門知識や法規制への理解が必要なため、一般的なマーケティング会社では対応が困難な場合も少なくありません。本記事では、運送業界に精通し、業界特化型のオウンドメディア構築サービスを提供するマーケティング会社を厳選してご紹介します。

目次

運送業界におけるオウンドメディアの重要性と現状

運送業界が直面するデジタルマーケティングの課題

運送業界では従来、営業担当者による対面営業や電話営業が主流でしたが、デジタル化の波により顧客の情報収集行動が大きく変化しています。特に新型コロナウイルス感染拡大以降、非対面での情報提供や営業活動の重要性が急速に高まっており、多くの運送会社がデジタルマーケティングの必要性を痛感している状況です。

現在の運送業界が抱える主要な課題として、以下の点が挙げられます。まず、顧客との接点の減少により、新規顧客の獲得が困難になっていることです。従来の営業手法では限界があり、より効率的な集客方法の確立が急務となっています。

また、業界特有の専門性の高さにより、一般的なマーケティング手法がそのまま適用しにくいという課題もあります。物流の効率化、配送ルートの最適化、荷物の取り扱い方法など、運送業界独自の知識や技術を理解した上でのマーケティング戦略が必要です。

さらに、人材不足という業界全体の課題も、デジタルマーケティング推進の障壁となっています。専門知識を持つマーケティング人材の確保が困難で、社内でのオウンドメディア構築や運用が進まない企業が多く存在しています。

オウンドメディアが運送業界にもたらす効果

こうした課題を解決する手段として、オウンドメディアの活用が運送業界において極めて有効であることが実証されています。オウンドメディアとは、企業が自社で所有・運営するメディアのことで、webサイト制作や専門的なコンテンツ配信を通じて、顧客との継続的な関係構築を可能にします。

運送業界におけるオウンドメディアの主な効果として、まず専門性のアピールが挙げられます。業界特有の知識や技術、実績を体系的に発信することで、潜在顧客に対する信頼性の向上を図ることができます。特に物流コンサルティングや配送ソリューションなどの付加価値サービスを展開する企業にとって、オウンドメディアは専門性を訴求する重要なツールとなります。

また、SEO効果による新規顧客の獲得も大きなメリットです。運送業界に特化したキーワードでの検索上位表示により、サービスを探している潜在顧客との接点を創出できます。これにより、従来の営業手法では接触困難だった新規顧客層へのアプローチが可能になります。

さらに、既存顧客との関係強化にも効果を発揮します。定期的な業界情報の提供や課題解決に役立つコンテンツの配信により、顧客との接点を維持し、継続的な関係構築を実現できます。

運送業界特有のコンテンツ戦略の必要性

運送業界でオウンドメディアを成功させるためには、業界特有のコンテンツ戦略が不可欠です。一般的なBtoB企業のオウンドメディア戦略をそのまま適用するのではなく、運送業界の特性を深く理解したコンテンツ制作が求められます。

まず、運送業界の読者層は、物流担当者、購買担当者、経営者など多岐にわたります。それぞれの立場や関心事に応じたコンテンツの企画・制作が必要です。例えば、実務担当者向けには具体的な配送効率化の手法や最新の物流技術に関する情報が有効ですが、経営者向けには物流コスト削減や事業戦略に関するより戦略的な内容が求められます。

また、法規制やコンプライアンスに関する情報提供も重要な要素です。運送業界は貨物自動車運送事業法をはじめとする各種法令の影響を強く受ける業界であり、最新の法改正情報や安全管理に関するコンテンツは、読者にとって極めて価値の高い情報となります。

さらに、季節性や時事性を考慮したコンテンツ展開も効果的です。年末年始の繁忙期対策、災害時の物流対応、燃料価格変動への対応策など、タイムリーな情報提供により読者の関心を引きつけることができます。

運送業界のオウンドメディア構築に強いマーケティング会社10選

運送業界向けオウンドメディア構築会社の選び方

運送業界の実績と専門知識の有無

運送業界向けのオウンドメディア構築を依頼する際、最も重要な選定基準となるのが、制作会社の業界実績と専門知識の深さです。運送業界は他の業界と比較して特殊性が高く、単純にwebサイト制作の技術力があるだけでは、効果的なオウンドメディアの構築は困難です。

まず確認すべきは、運送会社や物流企業でのオウンドメディア制作実績の有無です。過去の制作事例を詳細に確認し、どのような規模の企業を対象としているか、どのような成果を上げているかを精査する必要があります。特に、自社と同規模・同業態の企業での成功事例があるかどうかは重要な判断材料となります。

また、運送業界特有の用語や概念への理解度も重要です。荷主、配車、庸車、実車率、積載効率など、業界特有の専門用語を正確に理解し、適切にコンテンツに反映できる制作会社を選ぶべきです。これらの用語を誤って使用したコンテンツは、読者の信頼を損なうリスクがあります。

さらに、運送業界の市場動向や将来性についても十分な知識を持っている制作会社が理想的です。EC市場の拡大による配送需要の増加、ドライバー不足の深刻化、自動運転技術の発展など、業界を取り巻く環境変化を理解した上でのコンテンツ戦略立案が可能な会社を選択することが重要です。

コンテンツ制作から運用まで一気通貫での対応力

オウンドメディアの成功には、初期の制作段階だけでなく、継続的な運用が不可欠です。そのため、オウンドメディア制作から運用代行まで一気通貫で対応できる制作会社を選ぶことが重要です。

一気通貫での対応力を持つ制作会社のメリットは、まず戦略の一貫性が保たれることです。制作時に設定したコンセプトや目標を、運用段階でも継続して追求できるため、より効果的なオウンドメディア運営が可能になります。

また、コンテンツ制作においては、記事執筆、画像作成、動画制作など多岐にわたるスキルが必要です。これらを社内で一括して対応できる制作会社であれば、統一された品質とトーンでのコンテンツ提供が期待できます。特に運送業界では、安全性や信頼性を重視する読者が多いため、一貫したブランドイメージの維持が重要です。

運用代行サービスについては、定期的な記事更新、SEO対策の継続的な実施、アクセス解析とレポート作成、改善提案などが含まれる必要があります。これらのサービスを包括的に提供できる運用代行会社を選ぶことで、社内リソースの負担を軽減しながら、継続的な成果向上を図ることができます。

業界特有の法規制やコンプライアンスへの理解度

運送業界は、貨物自動車運送事業法、道路運送法、労働基準法など、多くの法規制の対象となる業界です。オウンドメディアで情報発信を行う際には、これらの法規制への適切な理解と配慮が不可欠であり、制作会社選びにおいても重要な判断基準となります。

特に重要なのは、運送業界特有の許認可制度や安全管理規則への理解です。一般貨物自動車運送事業の許可要件、運行管理者の役割、車両の点検・整備基準など、業界関係者にとって当然の知識でも、業界外の制作会社には理解が困難な分野が多数存在します。

また、労働環境に関する法規制への配慮も重要です。トラックドライバーの労働時間規制、改善基準告示の遵守、働き方改革関連法への対応など、人材不足が深刻化する運送業界において、適切な労務管理に関する情報発信は極めてセンシティブな問題です。

さらに、環境規制への対応についても十分な知識が必要です。排出ガス規制、燃費基準、グリーン物流への取り組みなど、持続可能な物流の実現に向けた各種規制について、正確な情報を提供できる制作会社を選ぶことが重要です。

これらの専門知識を持つ制作会社であれば、法的リスクを回避しながら、読者にとって有益で信頼性の高いコンテンツの提供が可能になります。

運送業界のオウンドメディア制作で重要なポイント

ターゲット設定と運送業界特有の顧客ジャーニー

運送業界のオウンドメディア制作において、ターゲット設定は業界特有の複雑な顧客ジャーニーを理解することから始まります。運送業界では、荷主企業の物流担当者、調達担当者、経営陣といった複数の意思決定者が存在し、それぞれ異なる情報ニーズを持っています。

荷主企業の物流担当者は、日々の配送品質や配送状況の可視化、コスト削減に関する情報を求めています。一方で、経営陣はROIや長期的な物流戦略に関するコンテンツに関心を寄せる傾向があります。オウンドメディアの制作会社を選ぶ際には、このような業界特有のカスタマージャーニーを深く理解し、各ステージに応じたコンテンツ戦略を提案できる会社を選択することが重要です。

また、運送業界では季節変動や緊急配送ニーズなど、時期に応じて検索行動が大きく変化する特徴があります。オウンドメディアの運営においては、これらの業界特性を踏まえたコンテンツカレンダーの策定が不可欠となります。

運送業界に効果的なコンテンツ企画の立案方法

運送業界向けのオウンドメディアにおけるコンテンツ制作では、実用性と専門性を両立させた企画立案が求められます。効果的なコンテンツテーマとしては、物流効率化のノウハウ、最新の物流テクノロジー動向、法規制の変更点とその対応方法、業界のベストプラクティス事例などが挙げられます。

コンテンツの制作においては、運送業界の現場で実際に使われている専門用語や業界特有の課題を正確に反映させることが重要です。そのため、オウンドメディア制作会社には運送業界での豊富な実績と深い業界理解が求められます。また、規制の多い業界でもあるため、コンプライアンスを考慮したコンテンツ制作ノウハウも必要不可欠です。

webサイト制作の観点からも、運送業界のユーザーは移動中にモバイルデバイスでアクセスすることが多いため、モバイルファーストの設計思想でオウンドメディアを構築することが成功の鍵となります。

SEO対策と運送業界特有のキーワード戦略

運送業界のオウンドメディアにおけるSEO記事制作では、業界特有のキーワード戦略が成功を左右します。一般的なマーケティング会社では対応が困難な、物流専門用語や業界固有のロングテールキーワードを効果的に活用する必要があります。

運送業界に強いオウンドメディア会社は、「ラストワンマイル配送」「コールドチェーン」「共同配送」などの専門用語を自然に組み込んだコンテンツ制作に長けています。また、地域別の配送ニーズや、「東京都千代田区 配送業者」「東京都渋谷区 物流倉庫」といった地域密着型のキーワード戦略も重要な要素となります。

さらに、運送業界では法規制の変更が頻繁に発生するため、これらの最新情報をいち早くコンテンツに反映させることで、検索エンジンからの評価と読者からの信頼を同時に獲得することが可能です。

運送業界向けオウンドメディアの費用相場

初期制作費用の相場と内訳

運送業界向けオウンドメディアの初期制作費用は、求めるクオリティと機能によって大きく変動します。基本的なwebサイト制作の場合、50万円から200万円程度が一般的な相場となっています。この価格帯では、基本的なCMS導入、レスポンシブデザイン、初期コンテンツ10-20記事程度の制作が含まれます。

より高度なオウンドメディア制作を求める場合、300万円から800万円程度の予算が必要となります。この価格帯では、カスタムCMS開発、高度なSEO設計、業界特化型の機能実装、50記事以上の初期コンテンツ制作などが含まれます。

大企業向けの包括的なオウンドメディア構築プロジェクトでは、初期費用だけで1000万円を超える場合もあり、特に運送業界の複雑な業務プロセスに対応したシステム連携や高度なデータ分析機能を含む場合は、年間1000万円から1億円規模の投資となることも珍しくありません。

月額運用費用の相場と業務範囲

オウンドメディア運用代行の月額費用は、提供されるサービスの範囲によって大きく異なります。基本的な運用代行サービスでは、月額10万円から30万円程度が相場となっており、この範囲では月4-8記事の制作、基本的なSEO対策、アクセス解析レポートの提供が含まれます。

より包括的な運用代行を求める場合、月額50万円から150万円程度の予算が必要となります。この価格帯では、月20記事以上のコンテンツ制作に加えて、SNS運用、メールマーケティング、リード獲得施策の実施なども含まれます。運用代行会社を選ぶ際には、これらのサービス範囲を明確に確認することが重要です。

大手運送会社向けの高度な運用代行では、月額200万円以上となる場合もあります。この場合、専任チームによる戦略立案、高頻度でのコンテンツ更新、リアルタイムでの効果測定と改善提案などが提供されます。

費用対効果を最大化するための予算配分

運送業界のオウンドメディア制作において費用対効果を最大化するためには、戦略的な予算配分が不可欠です。一般的に、初期制作費用の30-40%をサイト設計とシステム開発に、40-50%をコンテンツ制作に、残りの10-20%をSEO対策とマーケティング施策に配分することが推奨されます。

運用段階では、月額予算の60-70%をコンテンツ制作に充てることで、継続的な集客力向上を図ることができます。残りの予算は効果測定とPDCAサイクルの実行、技術的なメンテナンス、追加機能の開発などに活用することが効果的です。

また、運送業界特有の季節変動を考慮し、繁忙期前の予算増額や閑散期の効率化施策など、柔軟な予算運用を可能にする契約形態を選択することも重要なポイントとなります。

運送業界のオウンドメディア成功事例

大手運送会社の成功事例と効果測定

大手運送会社のオウンドメディア活用では、企業ブランディングと新規顧客獲得の両方を実現する戦略的なアプローチが見られます。成功している企業では、業界の最新動向や物流効率化のノウハウを定期的に発信し、業界内での思想的リーダーシップを確立しています。

効果測定の観点では、従来のPV数やセッション数に加えて、問い合わせ数の増加、既存顧客のエンゲージメント向上、採用応募者数の増加など、事業成果に直結するKPIを設定している企業が多く見られます。特に、オウンドメディアを通じた問い合わせから実際の契約につながる割合(CVR)を重視し、コンテンツの品質向上に継続的に投資している企業が高い成果を上げています。

また、大手企業では社内の専門知識を活用したオリジナルコンテンツの制作に力を入れており、外部の制作会社と連携しながら業界特有の課題解決に資する情報を発信することで、競合他社との差別化を図っています。

中小運送会社のオウンドメディア活用法

中小運送会社においては、限られたリソースの中で効果的なオウンドメディア運営を実現する工夫が見られます。成功している中小企業では、地域密着型のコンテンツ戦略を採用し、「東京都新宿区での配送サービス」「地域密着型の物流ソリューション」など、地域特化型のキーワードでの上位表示を実現しています。

また、社長や現場スタッフの顔が見えるコンテンツ制作により、大手企業にはない親近感や信頼感を演出している事例も多く見られます。これらの企業では、オウンドメディアの運用代行を活用しつつ、社内の実務知識を積極的にコンテンツに反映させることで、コストパフォーマンスの高い運営を実現しています。

さらに、中小企業特有の柔軟性を活かし、顧客からの問い合わせや要望をすぐにコンテンツ化するなど、リアルタイムでのニーズ対応により顧客満足度の向上を図っている事例も注目されます。

成功企業に共通する戦略と取り組み

運送業界でオウンドメディアを成功させている企業には、いくつかの共通する特徴があります。まず、業界の専門性を活かしたオリジナルコンテンツの継続的な発信を行っていることが挙げられます。これらの企業では、自社の業務経験から得られた実践的なノウハウや課題解決事例を積極的にコンテンツ化しています。

また、成功企業では顧客のニーズに応じたコンテンツカテゴリーの設定を行っています。物流効率化、コスト削減、法規制対応、最新技術動向など、運送業界の顧客が求める情報を体系的に整理し、検索しやすい構造でオウンドメディアを設計しています。

さらに、長期的な視点でのコンテンツ戦略立案と継続的な改善サイクルの確立も成功要因として挙げられます。これらの企業では、四半期や半年単位でのコンテンツ効果検証を行い、読者の反応やビジネス成果を基にした戦略の見直しを継続的に実施しています。

運送業界特化型コンテンツ制作のポイント

運送業界の読者に響くコンテンツテーマ

運送業界向けのオウンドメディアにおいて読者の関心を引くコンテンツテーマは、実用性と専門性の両面を満たすものである必要があります。特に効果的なテーマとして、物流コスト削減の具体的手法、配送効率化のためのシステム活用事例、法規制変更への対応策、最新の物流テクノロジー動向などが挙げられます。

また、運送業界では現場での実務経験に基づいた情報が高く評価される傾向があります。そのため、実際の配送業務における課題とその解決策、季節や時期による物流ニーズの変化への対応方法、緊急時の配送体制構築ノウハウなど、現場目線でのコンテンツが読者の共感を得やすくなります。

さらに、人材不足や働き方改革といった業界共通の課題に関するコンテンツも高い関心を集めます。これらのテーマでは、具体的な解決策や他社の取り組み事例を紹介することで、読者にとって実用的な価値を提供することができます。

業界専門用語を活用したSEO記事の書き方

運送業界に特化したSEO記事制作では、業界専門用語の適切な活用が検索エンジンでの上位表示と読者の信頼獲得の両方に寄与します。「ラストワンマイル配送」「クロスドッキング」「在庫回転率」などの専門用語を自然に文章に組み込むことで、検索エンジンからの業界関連性の評価向上を図ることができます。

ただし、専門用語の使用においては読者の理解レベルを考慮することが重要です。業界関係者向けの記事では専門用語をそのまま使用し、一般企業の物流担当者向けの記事では適切な説明を併記することで、幅広い読者層にアプローチすることが可能となります。

また、地域密着型のサービスを提供する運送会社では、「東京都」や特定の区域名を含むキーワード戦略も効果的です。これらの地域関連キーワードを記事タイトルや見出し、本文に適切に配置することで、地域検索での上位表示を狙うことができます。

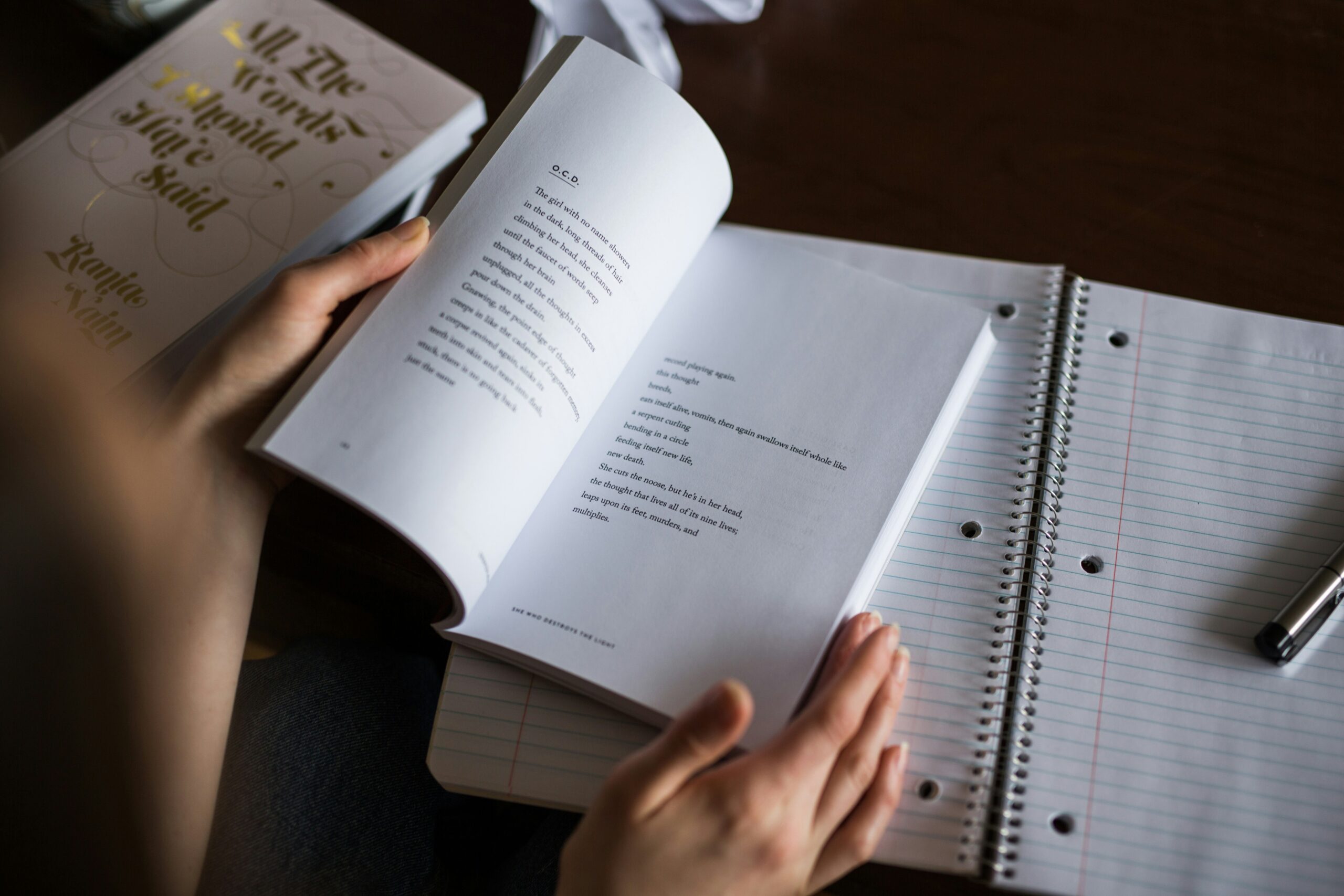

視覚的コンテンツの効果的な活用方法

運送業界のオウンドメディアにおいて、視覚的コンテンツは複雑な物流プロセスや配送システムを分かりやすく説明するために不可欠な要素です。配送ルートの最適化や倉庫レイアウトの改善など、テキストだけでは理解が困難な内容を図解やインフォグラフィックで表現することで、読者の理解度向上と記事の価値向上を同時に実現できます。

また、実際の配送現場や物流施設の写真を活用することで、サービスの信頼性や企業の実態を視覚的に伝えることができます。これらの視覚的コンテンツは、特にBtoB商材において重要な意思決定要素となる「実績」や「信頼性」の訴求に大きく貢献します。

さらに、動画コンテンツの活用も運送業界では特に効果的です。配送作業の様子や最新設備の紹介、ドライバーへのインタビューなどの動画コンテンツは、企業の人間性や専門性を効果的にアピールでき、競合他社との差別化に大きく寄与します。これらの視覚的コンテンツを効果的に制作・活用できるオウンドメディア会社を選択することが、運送業界での成功につながる重要な要素となります。

運送業界向けオウンドメディア運用のベストプラクティス

効果測定と改善サイクルの構築方法

運送業界のオウンドメディアを成功させるためには、効果的な測定指標の設定と継続的な改善サイクルの構築が不可欠です。運送業界特有の指標として、配送エリア別のアクセス数、求人応募率、新規顧客からの問い合わせ数などを重点的に追跡することが重要です。

効果測定では、従来のPVやセッション数に加えて、運送サービスに直結する指標を設定します。荷主企業からの見積もり依頼数、ドライバー求人への応募率、既存顧客のサービス利用頻度向上など、業界特有の成果指標を明確に定義する必要があります。これらの指標は月次で評価し、四半期ごとに戦略の見直しを行うことで、効果的なオウンドメディアの運用が実現できます。

改善サイクルにおいては、PDCAを基本としながらも運送業界の繁忙期やシーズナリティを考慮したタイミング調整が重要です。年末年始や引越しシーズンなど、需要が高まる時期に合わせてコンテンツの最適化を行い、閑散期には長期的な施策や新しいコンテンツ企画の検証を実施することで、年間を通じて安定した成果を上げることができます。

ソーシャルメディアとの連携戦略

オウンドメディアの効果を最大化するためには、ソーシャルメディアとの連携が欠かせません。運送業界では、LinkedIn、Twitter、YouTubeといったプラットフォームを活用し、それぞれの特性を活かしたコンテンツ配信が効果的です。

LinkedInでは業界の専門性をアピールできるBtoB向けコンテンツを中心に投稿し、物流業界の最新トレンドや課題解決事例を発信します。Twitterでは配送状況のリアルタイム情報や業界ニュースの速報性を活かし、フォロワーとのエンゲージメントを高めます。YouTubeでは配送現場の様子や安全運転講習の動画コンテンツを制作し、サービスの透明性と信頼性を訴求することができます。

ペイドメディアやアーンドメディアとの相乗効果も考慮し、各プラットフォームで得られたエンゲージメントや反響をオウンドメディアへの流入につなげる導線設計を行います。ハッシュタグの戦略的活用や、業界インフルエンサーとのコラボレーションにより、リーチの拡大と信頼性の向上を同時に実現できます。

長期的な運用体制の構築と人材育成

持続可能なオウンドメディア運用のためには、社内体制の整備と人材育成が重要な要素となります。運送業界の特性を理解した専門チームの構築により、外部の運用代行会社に依存することなく、自社独自の強みを活かしたコンテンツ制作が可能になります。

運用体制では、コンテンツ企画、制作、分析の各担当者を明確に分担し、定期的な情報共有の場を設けることが大切です。現場のドライバーや営業担当者からの生の声を収集し、それをコンテンツに反映させるフィードバックループを構築することで、読者にとって価値の高い情報発信が継続できます。

人材育成においては、運送業界の知識とデジタルマーケティングのスキルを両立した人材の確保が課題となります。既存社員に対するSEO記事の書き方やwebサイト制作の基礎知識の研修実施、外部セミナーへの参加促進により、社内のデジタルリテラシー向上を図ることが必要です。豊富な実績を持つ運用代行会社からのノウハウ移転も、効率的な人材育成の方法の一つとして活用できます。

運送業界のオウンドメディア構築時の注意点

業界特有のリスクとその対策方法

運送業界でオウンドメディアを運営する際には、業界固有のリスクを理解し、適切な対策を講じる必要があります。最も重要なのは、運送業法や労働基準法などの法規制への対応です。コンテンツ制作において、労働時間や安全基準に関する情報を扱う場合は、最新の法令に準拠した正確な情報発信が求められます。

事故や配送トラブルに関する情報開示についても慎重な対応が必要です。透明性を保ちながらも、企業の信頼性を損なわないバランスの取れた情報発信が重要となります。また、個人情報の取り扱いについても、配送先情報や顧客データの管理に関する内容を扱う際は、プライバシー保護の観点から十分な配慮が必要です。

災害時や緊急事態における対応方針についても、オウンドメディア上で明確に示すことが求められます。BCPの観点から、非常時のコミュニケーション手段としてのオウンドメディアの役割も考慮し、迅速かつ正確な情報発信体制を構築することが大切です。

競合他社との差別化戦略

運送業界は競争が激しく、オウンドメディアにおいても独自性の確保が重要な課題となります。差別化の鍵となるのは、自社の専門領域や強みを明確に打ち出したコンテンツ戦略の構築です。

地域密着型の運送会社であれば、その地域特有の配送課題や解決事例を詳しく紹介することで、地域性を活かした差別化が可能です。特殊な輸送に対応している企業では、その専門知識や技術力をアピールできるコンテンツを中心に展開することで、ニッチな市場での優位性を確立できます。

また、社員の声や現場のリアルな体験談を積極的に発信することで、企業の人間性や働きやすさをアピールし、求人採用面での差別化も図れます。競合他社が発信していない独自の視点や切り口を見つけ、それを一貫してコンテンツに反映させることが、長期的な差別化戦略の成功につながります。

運用開始後のよくある失敗パターンと回避方法

オウンドメディアの運用開始後によく見られる失敗パターンを理解し、事前に対策を講じることが成功への近道です。最も多い失敗は、継続的なコンテンツ更新の停滞です。初期の熱意が冷めてしまい、更新頻度が下がることで、SEO効果やユーザーエンゲージメントが低下してしまいます。

この問題を回避するためには、現実的な更新スケジュールの設定と、コンテンツストックの事前準備が重要です。月間の制作可能記事数を正確に把握し、無理のない範囲での運用計画を立てることで、持続可能な運営体制を構築できます。

もう一つの典型的な失敗は、ターゲット読者のニーズを正確に把握せずにコンテンツを制作してしまうことです。運送業界の関係者が本当に知りたい情報と、制作側が重要だと考える情報にギャップが生じることがあります。定期的な読者アンケートの実施や、問い合わせ内容の分析により、読者ニーズの継続的な把握と調整を行うことが必要です。

運送業界のオウンドメディア構築に関するよくある質問(FAQ)

運送業界でオウンドメディアを始める最適なタイミングは

運送業界でオウンドメディアを始める最適なタイミングは、企業の成長段階と市場環境を総合的に考慮して決定する必要があります。一般的には、事業が軌道に乗り、ある程度の顧客基盤が確立された段階が理想的です。具体的には、年商が数億円規模に達し、営業体制が安定している企業において、さらなる成長を目指すタイミングが最適とされています。

業界の繁忙期や閑散期も考慮すべき要素です。オウンドメディアの立ち上げには時間がかかるため、比較的時間に余裕がある閑散期にプロジェクトを開始し、次の繁忙期までに基本的な体制を整えることが推奨されます。また、競合他社の動向や業界全体のデジタル化の進展状況も判断材料として重要です。

運送業界向けオウンドメディアの効果測定方法は

運送業界のオウンドメディアでは、一般的なWebメディアの指標に加えて、業界特有の成果指標を組み合わせた測定方法が効果的です。基本指標としては、PV、UU、セッション数、滞在時間、直帰率などを追跡しますが、これらに加えて問い合わせ数の増加、見積もり依頼の件数、求人応募者数の変化を重点的に測定します。

ROI(投資対効果)の算出においては、オウンドメディア経由で獲得した新規顧客の生涯価値と運用コストを比較することで、定量的な効果測定が可能になります。また、ブランド認知度の向上については、定期的な市場調査や競合比較調査を実施し、業界内での自社のポジション変化を把握することが重要です。月次レポートと四半期レポートを組み合わせ、短期的な変動と中長期的なトレンドの両方を分析することで、効果的な改善施策の立案につなげることができます。

運送業界特化のマーケティング会社を選ぶメリットは

運送業界に特化したマーケティング会社を選ぶ最大のメリットは、業界特有の課題とニーズを深く理解していることです。一般的なマーケティング会社では理解が困難な運送業界の法規制、労働環境、顧客属性、競合状況などを熟知しているため、より効果的なオウンドメディア戦略の提案が期待できます。

また、運送業界での制作実績が豊富な会社であれば、業界特有のキーワード戦略やコンテンツ企画のノウハウを蓄積しており、立ち上げから運用まで効率的に進めることができます。同業他社の成功事例や失敗パターンも把握しているため、リスクを最小限に抑えながら成果を最大化する運用が可能になります。ただし、専門性の高い会社は費用が高くなる傾向があるため、予算との兼ね合いを十分に検討することが重要です。

オウンドメディア運用代行の契約期間はどのくらいが適切

オウンドメディア運用代行の契約期間は、一般的に12ヶ月から24ヶ月程度が適切とされています。SEO効果が現れるまでには通常6ヶ月から12ヶ月程度の期間が必要であり、短期間での契約では十分な効果検証ができないためです。

初回契約では12ヶ月程度に設定し、運用代行会社との相性や成果を評価した上で、継続契約を検討することが推奨されます。契約期間中には3ヶ月ごとの中間評価を設け、必要に応じて戦略の調整や改善を行うことで、より効果的な運用が実現できます。また、契約期間満了前の3ヶ月程度前から次期契約の検討を開始し、運用代行会社の変更が必要な場合でも、サービスの継続性を保てるよう準備することが大切です。

運送業界のオウンドメディアで避けるべきコンテンツは

運送業界のオウンドメディアでは、法的リスクや信頼性の観点から避けるべきコンテンツがいくつか存在します。まず、運送業法や労働基準法に抵触する可能性のある内容は絶対に避ける必要があります。過度な労働時間の美化や、安全基準を軽視するような表現は、企業の信頼性を大きく損なうリスクがあります。

また、競合他社を直接的に批判するコンテンツや、根拠のない優位性を主張する内容も避けるべきです。業界の健全な発展を阻害するような情報発信は、長期的に企業イメージの悪化につながる可能性があります。個人情報や機密情報に関わる内容、未確認の情報や推測に基づく内容の発信も控え、常に事実に基づいた正確な情報提供を心がけることが重要です。

ニュートラルワークスは運送業界のオウンドメディア構築に対応していますか?

ニュートラルワークスは運送業界向けのオウンドメディア構築サービスを提供しており、業界特化型のコンテンツ制作から運用代行まで幅広く対応しています。運送会社の特性を理解した戦略的なメディア運営を得意としており、多数の実績を持つ信頼性の高い制作会社です。

運送業界のオウンドメディアではどのような記事を制作すべきですか?

運送業界のオウンドメディアの記事では、物流効率化のノウハウ、ドライバー採用支援、安全運転に関する情報、業界トレンドなどを中心に制作することが重要です。顧客企業の課題解決につながるコンテンツを提供して、信頼関係の構築と新規顧客獲得を目指します。

運送業界向けオウンドメディア構築会社はどのようなサービスを提供していますか?

運送業界向けオウンドメディア構築会社は、戦略設計からサイト制作、コンテンツ制作、SEO対策、運用代行まで包括的なサービスを提供しています。業界特有の専門知識を活かした記事制作やリード獲得施策など、運送会社の事業成長に直結する支援を行っています。

株式会社ニュートラルワークスはオウンドメディア制作でどのような強みがありますか?

株式会社ニュートラルワークスはオウンドメディア制作において、戦略的なコンテンツ設計と高品質な記事制作を強みとしています。運送業界の専門知識を持つライターチームが在籍し、業界特化型のコンテンツを提供して効果的なメディア運営をサポートします。

運送業界のオウンドメディア構築における費用感はどの程度ですか?

運送業界のオウンドメディア構築の費用感は、初期制作費が50万円~200万円、月額運用費が10万円~50万円程度が一般的です。サイト規模や機能、記事制作本数により変動しますが、ROIを重視した効果的な投資として多くの運送会社が導入を検討しています。

運送業界でオウンドメディアを運用する際の重要なポイントは何ですか?

運送業界でオウンドメディアを運用する際は、ターゲット企業の課題に寄り添うコンテンツ制作、継続的な情報発信、SEO対策による検索流入の確保が重要です。また、業界特有の専門用語や法規制への理解も欠かせず、信頼性の高い情報提供が求められます。

運送業界のオウンドメディア構築で実績が豊富な会社の特徴は?

運送業界のオウンドメディア構築で実績が豊富な会社は、業界知識の深さ、過去の成功事例の多さ、専門チームの在籍が特徴です。運送会社100社以上の支援実績を持ち、物流業界特有の課題解決に精通した制作会社を選ぶことで、効果的なメディア運営が期待できます。

運送業界のオウンドメディア制作を検討している企業へのアドバイスは?

運送業界のオウンドメディア制作を検討している企業は、まず目的と目標を明確化し、業界特化型の制作会社との相談から始めることをおすすめします。競合分析や自社の強みの整理を行い、差別化できるコンテンツ戦略を立案することが成功の鍵となります。

運送業界向けオウンドメディアの概要と導入メリットは?

運送業界向けオウンドメディアの概要は、物流会社が自社で運営するWebメディアにより、専門知識やサービス情報を発信し顧客獲得を目指すマーケティング手法です。導入メリットとして、新規顧客開拓、既存顧客との関係強化、採用力向上などが挙げられます。